走近孩子,倾听孩子

——小班好玩的数学排序游戏

【案例背景】

2018年我园申报的“课程基地”项目正式成立,同时我园的“课程游戏化”项目也在逐步推进。作为区第一所研究数学领域教学的幼儿园,从“九·五”到现在的“十三·五”,我们从未停止数学课程的研究脚步,结下了丰硕的研究成果,形成了适合我园的园本数学课程。在课程游戏化背景下,我们的课堂正发生着巨大的变化,课程由原先的分科课程逐步走向强调综合价值的整合课程,各类活动的组织形式也由原先单一的集体教学形式逐步走向了强调多元化的以个别、小组、集体共存的活动组织形式,力求在日常的教育教学中凸现“以幼儿发展为本——自由、自主、愉悦、创造”的理念是一线教师们追求的目标。

杜威说:“教育应当是生活本身,而不是生活的准备。”幼儿园课程的重要任务之一就是要帮助幼儿参与和适应现实生活,幼儿园教育与其他阶段教育的最大区别,就在于“幼儿的一日生活皆课程”。 所以任何学科领域的学习都应基于幼儿一日生活,挖掘一日生活中的教育契机。《幼儿园教育指导纲要》将幼儿数学教育的目标明确定位于:能从生活和游戏中感受事物的数量关系并体验到数学的有趣和重要。因此,我们开展学前数学教育时是引导幼儿对周围环境中的数、量、形、时间和空间等现象产生兴趣,建构初步的数概念,并学习用简单的数学方法解决生活和游戏中某种简单的问题。

【观察环境】小班数学区

皮亚杰说过:数概念是幼儿在事物间建立两种关系的总和,其中的一种就是顺序关系,它是幼儿学数学前的准备阶段。我在小班数学区准备了不同颜色的小车子,请幼儿给它们排队。在活动中我发现,有的幼儿已会按一定规律排序,但大部分幼儿还不知道按一定规律排序,为此,我根据本班幼儿的实际情况,在数学区域投放了不同颜色和大小的玩具汽车。尝试在简单、轻松的活动中,让幼儿自主探索学习。

【案例写作线索一】

我们看见孩子在这里发生了什么……

片段一:鲁宁和祺祺来到了数学区,看到了桌面上各种各样大小、颜色各异的小汽车,于是鲁宁先选了一辆红色的小汽车在桌子上来回的推动着,四个来回后,他又拿起了黄色的小汽车,接在红色汽车后面,然后又选择了红色的,于是他就按红黄红黄红黄的规律给汽车排序,排好后,他对祺祺说:“你看,我的汽车漂不漂亮?”祺祺看到了,没有回答鲁宁的话,而是按照鲁宁的排序方法,也排了一排大小汽车,排好后对鲁宁说:“看,这样我也会。”鲁宁听完以后,把之前的小汽车推乱了,又开始重新排列,一分钟后,他笑着对祺祺说:“快看,我会用新的办法给汽车排队”。祺祺看到鲁宁是按照大小小大小小的规律排列后对祺祺说:“看我的小汽车,又变了。”鲁宁说:“我知道,你是按照红黄黄

片段一:鲁宁和祺祺来到了数学区,看到了桌面上各种各样大小、颜色各异的小汽车,于是鲁宁先选了一辆红色的小汽车在桌子上来回的推动着,四个来回后,他又拿起了黄色的小汽车,接在红色汽车后面,然后又选择了红色的,于是他就按红黄红黄红黄的规律给汽车排序,排好后,他对祺祺说:“你看,我的汽车漂不漂亮?”祺祺看到了,没有回答鲁宁的话,而是按照鲁宁的排序方法,也排了一排大小汽车,排好后对鲁宁说:“看,这样我也会。”鲁宁听完以后,把之前的小汽车推乱了,又开始重新排列,一分钟后,他笑着对祺祺说:“快看,我会用新的办法给汽车排队”。祺祺看到鲁宁是按照大小小大小小的规律排列后对祺祺说:“看我的小汽车,又变了。”鲁宁说:“我知道,你是按照红黄黄 的方法排的。”一边说一边指向对应的小汽车,祺祺笑着点点头。

的方法排的。”一边说一边指向对应的小汽车,祺祺笑着点点头。

片段二:我们在活动区内投放了大小标记、排序板和汽车图片,祺祺和鲁宁看到桌上又来了新玩具,好奇心驱使他们开始忙碌起来,鲁宁先拿起排序板,对着祺祺说:“我们在这上面开小车吧?”祺祺说:“好啊!”鲁宁似乎又有新的发现,排序板上有大小标记,于是他便将小车按从小到大顺序摆放好,祺祺也看了看自己拿的排序板和左下角的小标记,说:“我也会……”他将小车按从大到小的顺序排起了队。

片段二:我们在活动区内投放了大小标记、排序板和汽车图片,祺祺和鲁宁看到桌上又来了新玩具,好奇心驱使他们开始忙碌起来,鲁宁先拿起排序板,对着祺祺说:“我们在这上面开小车吧?”祺祺说:“好啊!”鲁宁似乎又有新的发现,排序板上有大小标记,于是他便将小车按从小到大顺序摆放好,祺祺也看了看自己拿的排序板和左下角的小标记,说:“我也会……”他将小车按从大到小的顺序排起了队。

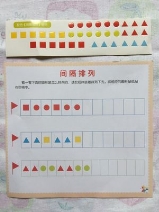

片段三:我们把汽车玩具和汽车卡片都收了起来,这一次我给他俩投放的是一张《间隔排列》操作单,他俩拿到手后,看了看对方相视而笑,我说:“这个游戏你们会吗?”鲁宁先说:“我会。”祺祺随后也说:“我会。”于是两个男孩子开始认真地操作起来。图形贴纸不太好撕下来,鲁宁显得有些为难,可是他没有求助我,依然默默地操做下去。这次祺祺先好,他第一个把操作单给我,兴奋地说:“张老师,我做好了!”随后鲁宁的也好了……

片段三:我们把汽车玩具和汽车卡片都收了起来,这一次我给他俩投放的是一张《间隔排列》操作单,他俩拿到手后,看了看对方相视而笑,我说:“这个游戏你们会吗?”鲁宁先说:“我会。”祺祺随后也说:“我会。”于是两个男孩子开始认真地操作起来。图形贴纸不太好撕下来,鲁宁显得有些为难,可是他没有求助我,依然默默地操做下去。这次祺祺先好,他第一个把操作单给我,兴奋地说:“张老师,我做好了!”随后鲁宁的也好了……

【案例写作线索二】

我们认为这样的学习在孩子身上发生了……

面对桌面上各种各样的小汽车,鲁宁起初是按照自己的生活经验用手抓住小汽车的两边,然后来回的推动。之后他根据小汽车的颜色进行第一次排列,排好后向同伴祺祺展示自己的成果,然而祺祺并没有给予语言上的回应,而是模仿了鲁宁的排序方法,随后说出:这样排我也会。因为他理解为鲁宁的第一次展示成果是在考验他,鲁宁听完了没有做出任何的评价,而是把第一次的排列打乱,按照汽车的大小进行重新排序,并重新展现给祺祺看他的成果,祺祺则是在之前的排序中稍微做了一些修改,鲁宁边指边说出祺祺的排序方法。

面对桌面上各种各样的小汽车,鲁宁起初是按照自己的生活经验用手抓住小汽车的两边,然后来回的推动。之后他根据小汽车的颜色进行第一次排列,排好后向同伴祺祺展示自己的成果,然而祺祺并没有给予语言上的回应,而是模仿了鲁宁的排序方法,随后说出:这样排我也会。因为他理解为鲁宁的第一次展示成果是在考验他,鲁宁听完了没有做出任何的评价,而是把第一次的排列打乱,按照汽车的大小进行重新排序,并重新展现给祺祺看他的成果,祺祺则是在之前的排序中稍微做了一些修改,鲁宁边指边说出祺祺的排序方法。

这两名孩子在班上都属于比较灵活聪明的孩子,所以在玩以上游戏时,两人相互学习、相互竞争,老师有意识地提供不同层次的材料,由实物——卡片——操作单,由易到难,由浅入深。

【我的思考】

《幼儿园教育指导纲要》中明确指出:“从生活和游戏中感受事物的数量关系并体验数学的重要和有趣,提供丰富的可操作材料,为每个幼儿都能运用多种感官、多种方法进行探索提供条件。”依据这些理念,我们重新审视了幼儿园的数学活动,幼儿年龄小,抽象思维能力有待提高,而数学又是一门系统性、逻辑性较强的学科,因此就更需要依靠直接的兴趣来进行学习,幼儿学习数学的兴趣越高,学习的积极性和主动性就越强,学习的效果也就越好。游戏是幼儿喜爱的活动,它为幼儿提供了一个愉快、轻松的环境。游戏不受外部的强制和干预,完全是幼儿自主自愿进行的。以上案例较好地践行了《纲要》的理念。

以游戏的形式,让幼儿运用已有的感知和生活经验来进行排序活动,这样既满足了孩子的兴趣,又得到了学习的目的。操作活动中,材料的新颖,也能引起孩子对操作活动的兴趣。其实,孩子的数概念既不是来自书本,也不是来自教师的解释,而是来自儿童对其生活进行逻辑数学化思维。因此,应把活动内容和教育过程“学习生活化,生活学习化”。

心理学研究指出,儿童对数理逻辑知识的掌握不是来自于被操纵的对象本身,而是来自于儿童的行动以及这些行动的协调。他们是通过活动,通过与材料的相互作用建构数学关系的。根据幼儿学数学的特点和生活教育理论,在数学活动中应注意引导孩子运用已有的经验与周围生活中感兴趣的事情来学习数学,使数学活动不再抽象、枯燥、乏味,而是充满了生活的气息、充满了时代的气息、充满了生命的活力。我们才不再是“传道授业解惑者”,而是促进孩子主动学习的支持者、指导者、合作者,孩子也不再是被动的“接受器”,而是一个主动的“探索者”。在活动中时刻注重观察孩子,了解孩子的经验、需要,创设宽松和谐的环境气氛,激发孩子去操作、去体验、去创造。

教育学家陶行知先生认为:“教育必须是生活的。一切教育必须通过生活才有效。”应让数学活动“生活化”、趣味化,让孩子生活“数学化”,这就是我所反思后所理解的陶行知先生的生活教育理论。今天,我们应给数学教学注入生活的内容和时代的“活水”,让孩子在学习数学的同时学习生活,让数学教学“生活化”“趣味化”。

第一、让孩子自主地去发现、探索,去学习、建构数学知识。在传统课程中,往往都是教师预设的,是以教师为中心来“传授”“灌输”数学知识,孩子完全是被动的“受体”。形成教师机械地教,幼儿枯燥地学,以至有的孩子从幼儿期就开始害怕数学学习。因此,在学习数学时,只有紧密联系生活,让孩子在生活中,在不断地操作练习中,去发现、探索,促使孩子运用已有经验,获得新的知识,得到良好的情感体验,从而激发幼儿学习数学的兴趣。

第二、让孩子在与材料的互动中,自主地建构数概念。材料是幼儿学习数学的中介,它承载着数学教育的目标。因此,我们应为孩子创设了丰富的活动空间,提供接近幼儿生活的、趣味足、操作性强、丰富性的数学游戏材料,让孩子在与材料的操作中获得愉悦的体验和成功的满足感。

第三、让孩子在趣味化、生活化的数学教学活动中,自主地建构数学知识。以前的数学学习,几乎是脱离生活的,在设计教材教学时,死搬硬套,幼儿往往只会“背”数字的形成、组成等,不善于、也不要求用数学知识来解决实际问题。因此,创设轻松、活泼的教学氛围,使教学活动 源于孩子生活,源于孩子好奇之事,引导孩子积极运用自己有的生活经验去探索、去发现、去体验,让他们亲身感悟数学知识。

孩子除了在数学活动中学数学,用数学外,更多的时间则是在一日生活中学,在生活中用。孩子生活“数学化”,就是要让孩子积极运用已有的生活经验,最大限度地开拓数学学习的空间、时间及学习内容,激发他们学习数学的兴趣。正如陶行知先生所说“到处是生活,即到处是教育;整个社会是生活的场所,亦即教育之场所。”

走近孩子,倾听孩子,理解孩子,相信孩子。让我们携手努力,共同关注幼儿成长!